ページコンテンツ

市販されている味噌では物足りない?

今では、スーパーで手軽に安く買うことができるお味噌ですが、自分で味噌を作るという考えを持ったことはありますか?

「そんな面倒臭いことなんてやってられないよ」と言う方も多いかと思いますが、実は皆さんが思っているほど面倒でもありませんし、そして難しくもないんです。

初めて作るときは、おっかなビックリで、手探り状態といった感じになりますけど、1度お味噌作りを経験すると、2度目まで1年ほどの期間が空くにも関わらず、わりとスムーズに作れてしまうんですよ。

そして、手作り味噌の味を覚えると、不思議なものなんですが、市販されている味噌では物足りない感じになります。

コスパの面ではどうなのか?

お味噌を手作りした場合のコスパですが、正直言って、それほど良いとは言えませんね。

もちろん、安価な材料も販売されているので、そういった材料を使えばそれなりのコスパは見込めますが、作る手間を考えるとトントンと見れば良いのではないでしょうか。

ただしこれは、費用だけを考えた場合のことす。例えば小さなお子様のいる家庭であれば《子供と一緒に何かを作る》という作業は、お金では換算出来ない価値があり、子供にとっても、食べ物を自分で作るという体験は、とても貴重なものになるはずです。

しかもそれが、子供の口に直接入っていく《食材》なので、親としては『より安全で美味しいモノを子供に食べさせたい』という願いにも繋がります。

そういった意味で考えると、手作り味噌というのは《コストパフォーマンスが非常に良い》と言えるのではないでしょうか。

そこで今回は『誰でも簡単に出来る手作り味噌』の手順を紹介していきたいと思います。

手作り味噌の材料

お味噌を作るためには、当然ですが材料から揃える必要があります。ですが材料といっても揃えるのは《大豆・米麹・塩》の3点だけです。

あと必要なものは、味噌を寝かせておく桶、鍋、ジップロック等の袋、そして水です。お味噌を寝かせておく桶は、高価なものでは木作りのものがありますが、ホームセンターなどで売っているプラスチック製のもので全然問題ありません。

今回紹介するレシピでは、約6kgのお味噌を作るので、あまり大きな桶は必要ないでしょう。ただ、大豆と塩切り糀を混ぜるとき、思っている以上に場所を取るので、少し大きめのタライなどを用意しておくと、作業が捗(はかど)ると思います。

それでは以下に、約6kgの味噌を作るための、大豆と塩切り糀の量を記載しておきます。

- 大 豆 : 1.3kg

- 塩切り糀 : 米麹2kg+塩800g

大豆・米麹・塩は、スーパーなどでも購入できますが、御味噌屋さんに行けば専門的なアドバイスも受けることが出来るので、専門店でお求めになることをお勧めします。

また、近所に御味噌屋さんが無い方は、ネット通販で販売している御味噌屋さんが数多くあります。《手作り味噌セット》などもあるので、興味のある方はセットの購入を検討してみることも良いかもしれませんね。セットであれば米麹と塩をすでに混ぜた状態で送ってくれるので、その分の手間が省けます。

手作り味噌の作業手順《1日目》

さて、材料が揃ったところで、いよいよ手作り味噌の作業に入っていきましょう。日数にして2日間を見て下さい。

①大豆を洗う

手作り味噌の大豆というのは、見た目は綺麗に見えても、意外に汚れている場合が多いのです。なので綺麗な水でよく洗うようにしましょう。綺麗な水といっても水道の水で問題ありませんよ。

洗い方としては、普段お米と研ぐときと同じような感覚、少量の水で豆同士をこする合わせる感じで洗います。

大豆洗い終了の目安は、水が綺麗になるまでと思って下さい。回数としては約3回~5回ほど洗えば綺麗になるはずです。

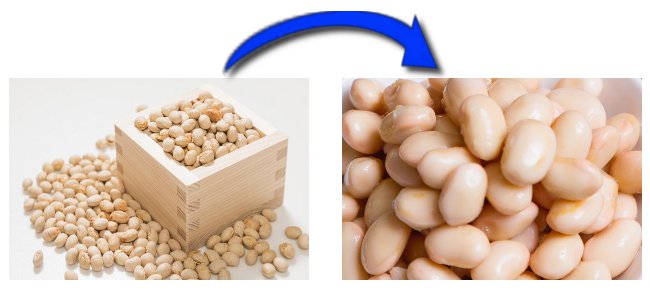

②大豆を水に浸す

綺麗に洗った大豆を水に浸して、たっぷりと水を吸わせます。水の量は、乾燥した大豆の量の約3倍ほど。今回のレシピでは、1.3kgの大豆を使うので、水の量は約4kg(2Lペットボトル約2本分)が必要ということになりますね。

浸けておく時間は18時間です。翌日の作業開始時間から逆算して、この作業を終えるようにしましょう。

例えば、2日目の作業を朝の10時から始めたいと思っている場合は、大豆の水浸けまでの作業を14時に終わらせておく必要があるということです。

18時間、水に浸けておいた大豆は、下の画像のように、だいたい3倍くらいの大きさに膨らみます。

手作り味噌の作業手順《2日目》

それでは、いよいよ2日目、お味噌作りの本番作業に入っていきましょう。

小さなお子様のいる家庭であれば、一緒に出来る作業もあるので、お味噌作りがとても楽しくできるかと思います。

①大豆を煮る

前日の作業で、大豆を浸けていた水を入れ替えます。前日と違って、大豆がたっぷりと水を含んでいるので、水の量は大豆が浸るくらいで大丈夫です。

煮る時間ですが、圧力鍋で煮る場合は約20分、普通の鍋で煮る場合は約3時間といった感じです。

圧力鍋の方が時間が少なくて済みますが、容量が少ないものが多いので今回の量であれば、3回~4回くらい小分けにして煮る必要があるでしょうね。普通の鍋で煮る場合は、弱火でアクを取りながら煮上げていくのがコツです。

煮上がりの目安ですが、親指と小指の腹で大豆をつまみ、軽く力を加えると大豆が潰れるくらいが、最高の煮上がり具合だと言えます。

②煮上げた大豆を潰す

大豆が温かいうちに潰します。手作り味噌の作業で最もしんどい行程が、この大豆潰しなので、頑張ってやりましょう。

ここで活躍するのがジップロックなどの袋です。普通のナイロン袋でも問題ないのですが、ジップロックなどを使うと口が締まるので、大豆を潰す際に非常に便利です。

温かい大豆を、袋に適量入れて口を閉じます。このとき空気はちゃんと抜いて下さいね。

袋に入った大豆を、しっかりと手で潰しましょう。このときビンなどで軽く叩きながら潰すと、潰し残しを防ぐことが出来ます。

今回くらいの量であれば、手作業で潰してもそれほど苦にはなりませんが、もっと大量のお味噌を作った場合には、電動の《豆ミンサー》を使うと作業時間も短く済み、楽に潰すことができます。

翌年もお味噌作りをやろうと思っている方は、豆ミンサーの入手を考えておいて良いかもしれませんね。

③潰した大豆と塩切り糀を混ぜる

大豆潰しが終われば、あともう一息です。

潰した大豆と塩切り糀を万遍なく混ぜていきます。この混ぜ合わせにムラがあると、せっかくのお味噌にカビが生えたりする原因にもなるので、しっかりと混ざり合うように注意して下さい。

混ぜ合わせの仕上がり具合ですが、だいたい耳たぶくらいの硬さ、あるいは小指が楽に入るくらいを目安に仕上げて下さい。

今回のお味噌の量、約6kgを混ぜ合わせる場合、前述しているようにタライのようなもので作業すると、スペース的にも楽に出来ます。もし小さめの容器しか無い場合には、分割して行うと良いでしょう。

余談になりますが、手作り味噌の説明によっては《大豆の煮汁を足しながら混ぜる》と言ってるところもありますが、大豆の水浸け・大豆煮をしっかりと行っていれば、煮汁は必要ありません。煮汁を足しながら混ぜる作業をすると、それが原因でカビになってしまう可能性もあるのです。なので、大豆を煮る行程をしっりとするように心がけましょう。

④混ぜ合わせた味噌を団子状に握る

さぁ、いよいよお味噌作りの作業も大詰めにきています。美味しいお味噌のためにも、最後まで手を抜かずに頑張りましょう。

前の工程で混ぜ合わせた味噌の素を団子状に握ってまとめます。この作業は、お味噌を寝かせておく桶に詰めるときに、空気が入らないようにするためです。あまり大きく握らず、両手で軽く覆えるくらいの大きさでまとめましょう。

⑤握ってまとめた味噌を桶に詰める

お味噌を寝かせておく桶に、空気が入らないようにしっかりと詰めていきます。

このとき、団子状にまとめた味噌を桶に強めに投げつけてから、握りこぶしで押し付けるようにするのがコツです。とにかく、空気が入り込んでしまうと、そこからカビが発生してしまうので、きっちりと詰めるようにして下さい。

寝かせておく桶は、木作りの高価なものがありますが、ホームセンターで売っているプラスチック製で全く問題ありません。ただ、木桶の場合は、菌が住み着いて、味噌の香りや味が大きく変わってくるようです。こだわりたい方であれば、木桶の購入も良いかもしれませんね。

⑥落とし布やラップで空気の侵入を防ぐ

さぁ、いよいよラストの工程です。

前の工程で詰め込んだお味噌に、空気が入らないように布やラップを使って、蓋をするような感じで表面の隙間を埋めてしまいましょう。こだわりのある方であれば、和紙を使う人もいるようですが、とりあえずはラップで全く問題ありません。要するに、空気の侵入を防げることが出来れば良いのです。

最後に、中蓋を敷いて重石を乗せれば完成です。重石は、出来上がりの重量の2割から3割程度のものを使って下さい。重石の乗せておくことで、カビの発生を防ぐことが出来ます。書籍やペットボトルを重石の代用にしても大丈夫ですよ。

以上で、お味噌作りの作業は終了です。お疲れ様でした。

手作り味噌の熟成期間について

ここまでの工程を終えた後、約10ヶ月から1年間の熟成期間を経て、美味しいお味噌が完成します。

熟成途中で《天地返し》という作業を入れるやり方もあるのですが、家庭用で作る量の味噌であれば、天地返しの作業は必要ありません。じっくりと約1年間、熟成させて下さい。

あとがき

手作りのお味噌、いかがでしょうか?

ちょっと面倒な作業もあるのですが、その分、自分で作ったお味噌の味は格別なものがありますよ。自分の健康、そして家族の健康のためにも、一度チャレンジしてみて下さい。

きっと、『作る楽しさ・味わう楽しさ』を実感できるはずですよ。

それでは、今回はこの辺で。